相続税はどうやって計算したら良いのか 計算方法と流れを解説

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

「相続税」と聞くと、「うちは資産家じゃないから関係ない」と思う方も多いかもしれません。確かに国税庁のデータによれば日本国内で相続税が課税されるのはおよそ10件に1件です。

しかし、裏を返せば10%の確率で相続税がかかるのです。相続税がかかるかどうかは計算してみなければ分かりませんが、相続税計算は、いざやってみると戸惑うポイントが多いのです。

ご自身がどれくらいの相続税を支払う可能性があるのか、あらかじめ知っておくことは、円満な相続と安心に繋がります。

最近では相続税を簡単に試算するサイトも多くありますが、計算の仕組みと流れを把握しておかないと、細かい計算はできません。

このコラムでは、相続税額の計算方法について、5つのステップに分けて具体例を交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきます。

ステップ1:誰が相続人で、財産はいくらあるのかを把握する

相続税計算の第一歩は、「誰が相続人なのか(法定相続人の確定)」と「相続財産の総額はいくらか」を正確に把握することから始まります。

(1)法定相続人の確定

民法では故人(被相続人)の財産を相続できる方について、「範囲と順位」が定められています。

第1順位:子(子が既に亡くなっている場合は孫)

第2順位:父母(父母が既に亡くなっている場合は祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪)

順位の高い人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人になれません。例えば、子がいる場合は、父母は相続人になれません。

なお、第1順位の子供に子供がいる(被相続人にとって孫)場合、もし子供が相続開始前にすでに亡くなっていたり、相続権を失っていると、その子供が代わりに法定相続人となります。これを代襲相続といいます。

(2)相続財産の確定と評価

被相続人が遺した財産を調査し、全てリストアップします。全ての財産は、個別に相続税評価額を算出します。

相続税対象の財産には、預貯金、不動産、有価証券(株式・投資信託など)、自動車等がありますが、これらのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産もリストアップしておかなければなりません。

マイナスの財産は相続財産の総額から差し引くことができますし、相続放棄を検討する上でも重要になります。

ステップ2:課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)を計算する

全ての財産評価額が分かったら、次に課税対象となる金額を計算します。

まず、プラスの財産の合計額から、非課税となる財産(墓地や仏壇など)、先ほどのマイナスの財産(債務など)、葬式費用を差し引きます。これで「課税価格」が算出されます。

次に、この課税価格の合計額から「基礎控除額」を差し引きます。この基礎控除額を引いた後の金額が、最終的に相続税の計算の基となる「課税遺産総額」です。

基礎控除額の計算式は非常に重要なので、ぜひ覚えておきましょう。

もし、課税価格の合計額が基礎控除額よりも少ない場合、相続税はかからず、原則として申告も不要です。

ステップ3:相続税の総額を計算する

課税遺産総額が算出できたら、いよいよ相続税額の計算です。ここで注意したいのは、「課税遺産総額に直接税率をかけるわけではない」という点です。

まず、課税遺産総額を、法律で定められた相続割合(法定相続分)で各相続人が取得したと仮定して分けます。

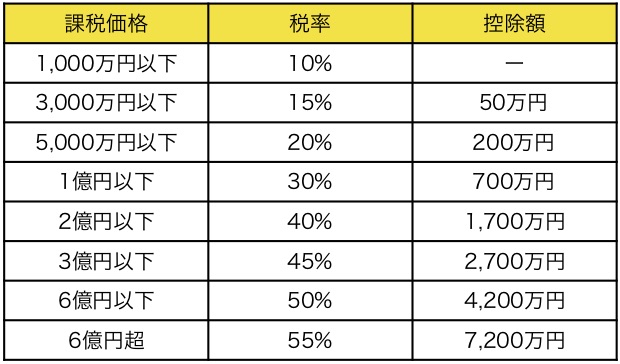

次に法定相続分で分けた各人の金額に、下の速算表に応じた税率を掛けて、控除額を差し引き、各相続人ごとの「仮の相続税額」を計算します。

最後に、全員の「仮の相続税額」を合計します。これが「相続税の総額」となります。

ステップ4:各人が実際に納める税額を計算する

ステップ3で計算した「相続税の総額」を、今度は実際に財産を取得した割合に応じて、各相続人に割り振ります。これにより、各人が実際に納めるべき相続税額が算出されます。

例えば、相続税の総額が1,000万円で、配偶者が60%、長男が40%の割合で財産を相続した場合、それぞれの納付税額は配偶者が600万円、長男が400万円となります。

ステップ5:税額控除を適用して最終的な納税額を決める

最後に、各人の納付税額から、適用できる税額控除を差し引きます。代表的な税額控除には以下のようなものがあります。

- 配偶者の税額軽減…配偶者が相続した財産額が、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

- 未成年者控除:相続人が未成年者の場合に適用されます。

- 障害者控除:相続人が障害者の場合に適用されます。

これらの控除を適用した後の金額が、最終的に税務署に納める相続税額となります。

計算シミュレーション

ここで、簡単なモデルケースで一連の流れを確認してみましょう。

- 計算モデル

被相続人:父

相続人:母、長男、長女(計3名)

相続財産:1億円(債務・葬式費用等控除後)

実際の取得割合:母 1/2、長男 1/4、長女 1/4

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円

相続税の総額の計算

法定相続分:母 1/2(2,600万円)、長男 1/4(1,300万円)、長女 1/4(1,300万円)

母:2,600万円×15%-50万円=340万円

長男:1,300万円×15%-50万円=145万円

長女:1,300万円×15%-50万円=145万円

相続税の総額:340万円+145万円+145万円=630万円

実際の取得割合も法定相続分と同じなので、相続税の総額を按分します。

母:630万円×1/2=315万円

長男:630万円×1/4=157.5万円

長女:630万円×1/4=157.5万円

母は配偶者の税額軽減を適用できるため、納税額は 0円 となります。

長男と長女はそれぞれ157.5万円を納税します。

まとめ

相続税の計算は、一見複雑に見えますが、以下の5つのステップで全体の流れを掴むことができます。

- ステップ1:誰が、何を相続するかを把握する

ステップ2:課税対象額(課税遺産総額)を計算する

ステップ3:相続税の総額を計算する

ステップ4:各人が実際に納める税額を計算する

ステップ5:税額控除を適用する

大きなポイントとして相続財産の課税価格が基礎控除額以下なら相続税はかかりません。基礎控除を超えたとしても、特例制度を適用して相続税をなくすこともできます。

ただし、特例を適用するためには申告が必要になるので注意です。

もし、相続税の計算や申告で不安な点があれば、専門家である税理士にご相談ください。税理士であれば皆様の状況に合わせて最適な節税アドバイスも可能です。弊所でも初回相談無料なので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)

1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業

1989年税理士登録

相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。

複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。

税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。

■著書

「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)

■執筆協力

「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)

「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)

その他多数。